Как работает иммобилайзер?

Слово «иммобилайзер» поначалу относилось к штатно установленным заводским системам защиты от угона. Брелок с кнопками мог существовать независимо от наличия иммобилайзера: с его помощью можно было только открывать и закрывать замки дверей, но никакими противоугонными блокировками он не управлял. А вот иммобилайзер являлся автономной системой, в которой исполнительное реле блокировало запуск двигателя. Командовал этим реле бесконтактный передатчик кодированного сигнала. Чаще всего – встроенный непосредственно в ключ зажигания, но иногда и представлявший собой отдельный микробрелок без клавиш. Передатчик иммобилайзера обычно не нуждался в батарейках и работал по технологии RFID или аналогичной – как билет метро. В первую очередь такая система защищала автомобиль от угона с помощью дубликата ключа, изготовленного по слепку или образцу.

Поскольку автопроизводители никогда не могли похвастаться высокой степенью секретности и взломостойкости своих заводских иммобилайзеров, эти устройства в виде установочных комплектов начали производить и сторонние компании, выпускающие нештатные автосигнализации. Благодаря этому концепция иммобилайзера немного изменилась: он теперь дополнял ставшую нормой нештатную сигнализацию. Его позиционировали как независимый дублирующий рубеж охраны, работающий пусть и в паре с сигнализацией, но независимо от нее. Основной задачей стала защита от угона в случае кражи связки ключей с брелоком от сигнализации. Поэтому передатчик иммобилайзера всегда выполнялся в виде отдельной бесконтактной метки, а не встраивался в ключ, как в заводском исполнении. И предполагалось, что метка и ключи с брелоком находятся у владельца в разных карманах. То есть, при хищении ключей угонщик мог снять машину с охраны, бесшумно открыть двери и отключить тем самым блокирующее реле сигнализации. Но собственное блокирующее реле в системе иммобилайзера не дает запустить двигатель, потому что у преступника нет от него метки.

Вторая важная задача нештатных иммобилайзеров – заставить преступника потерять побольше времени. Философия тут простая: если уж ключи от машины украдены и угонщику удалось быстро, без труда и шума, проникнуть в салон, то нужно отнять у него время, которое он сэкономил. И это реализовывалось алгоритмом имитации неисправности. Двигатель запускается, но работает с перебоями, заводится снова, но глохнет при попытке начать движение, которое иммобилайзер распознает по G-сенсору. У преступника часто счет идет на секунды, поэтому, потеряв время на несколько попыток запуска мотора, который, по его мнению, должен был легко завестись при наличии ключей и брелока от сигнализации, он, вероятно, предпочтет бросить свою затею. Поэтому имитацию неисправности двигателя со временем стали считать неотъемлемой функцией иммобилайзеров.

Иммобилайзер из СССР

В 1980-е годы почти все советские автосигнализации, как правило, были «тумблерными». Это означало, что основным и единственным органом управления охраной автомобиля являлся секретный тумблер (переключатель) в потайном месте. Он разрывал цепь питания катушки зажигания через реле в блоке сигнализации (или даже напрямую), а немудрёная электроника в блоке сигнализации отвечала только за включение клаксона при срабатывании концевиков дверей и за задержку в подаче этого сигнала тревоги, чтобы водитель, открывший дверь и севший за руль, мог успеть нащупать секретный тумблер и отключить его.

Подобная логика работы была очень примитивной, а злоумышленник, регулярно наблюдающий за водителем на постоянном месте парковки, мог заметить, куда тянутся его руки при покидании машины и посадке за руль, и выяснить приблизительное место расположения секретного тумблера.

Однако нужно отдать должное создателям автосигнализации ИНР-1, которые сделали фактически первый советский иммобилайзер. Устройство представляло собой, по сути, ту же самую «тумблерную сигнализацию», но не блокирующую зажигание напрямую, а достоверно имитирующую характерную для карбюраторных моторов неисправность, которая то давала запустить двигатель, то глушила его в хаотичной последовательности.

Буквы «ИН» в названии ИНР-1 означают «имитатор неисправностей», что следует из описания прибора в инструкции, а вот что означает «Р» – неясно. Может быть, первую букву в слове «Ростов»? Ибо производили эту сигнализацию в Ростове-на-Дону, на «РПО Электроаппарат» – крупном многопрофильном предприятии электронной промышленности, которое выпускало широкий спектр оборонной и гражданской продукции. В советские годы на «Электроаппарате» для армии делали системы радиорелейной, тропосферной и космической связи, а для народного хозяйства – магнитофоны и проигрыватели. В новое время, как это водится, предприятие успешно угробили «эффективные менеджеры»: когда-то мощный завод разорили, а территорию продали частным лицам под жилую застройку.

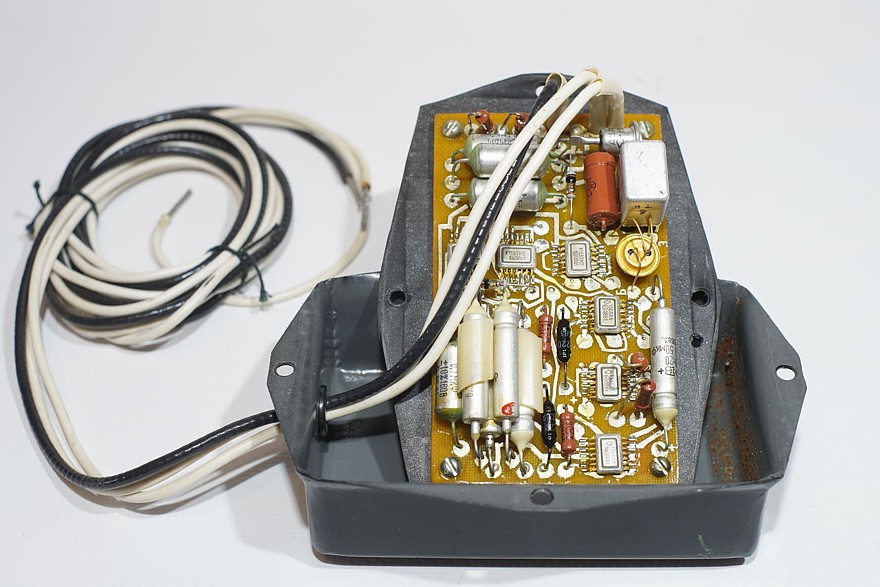

Мощный брызгозащищенный стальной корпус собран с резиновой прокладкой между половинками, и установить устройство можно было прямо под капотом. На приклепанной табличке выбит серийный номер, а на днище – штамп ОТК. Выпущен этот экземпляр в 1983 году.

Внутри – золотые микросхемы 133-й серии с «ромбиками» военной приемки. На них собрана логика псевдослучайного прерывания зажигания, имитирующая неисправность.

Как сказано в инструкции, «логика работы основана на периодическом прерывании работы двигателя после включения стартера. Длительность интервалов времени работы двигателя и пауз между ними представляет собой последовательность, близкую к случайной».

Разумеется, как и все попадающие в наши руки советские автораритеты, мы протестировали ИНР-1 и на столе, и на двигателе.

Логика работа, которую показали подключенная вместо катушки зажигания лампочка и секундомер, такова.

ИНР-1 дает двигателю запуститься четыре раза, начиная с первого включения зажигания, после чего блокирует зажигание окончательно. После первого включения зажигания напряжение на катушку подается на 9 секунд, на 5 секунд, на 14 секунд и на 4 секунды. Паузы между этими циклами, во время которых катушка обесточивается и мотор глохнет, составляют 12 секунд, 4 секунды и 14 секунд.

ИНР-1 не имеет входа для концевиков дверей и датчика колебаний кузова, не подключена к клаксону и, соответственно, ничем не выдает угонщику факт наличия в автомобиле системы защиты. Если, конечно, водитель не скомпрометирует себя сам демонстративным включением и отключением секретной кнопки. Ну а после нескольких попыток проехать короткими рывками у угонщика должно было создаться впечатление, что у машины неисправны карбюратор или зажигание и уехать на ней не удастся. Лучше поискать другую жертву!

Подключив устройство к вазовском карбюраторному мотору, мы подтвердили, что оно имитирует неисправность весьма убедительно, потребляет нулевой ток в режиме ожидания (то есть, оно вообще не подключено, пока не повернут ключ зажигания) и действительно достойно звания «первого советского иммобилайзера». Причём вполне рабочего.

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Круто! Даже сейчас вполне жизнеспособная технология

Только торчит посреди капота как телевизор Рубин… идея интересная, но без механической блокировки капота бесполезная. А мультилоков на капот в то время не было

ДААЗовские карбуляторы и без всяких иммитаторов работали с перебоями.